ゲームサウンドとBGM用のオーディオアンプを作ります。音源はGameやAmazon musicなので、USB DACを経由してアンプに入れます。USB DACもアンプに内蔵してプリメインコンポという構想です。

アンプDIYに影響を受けた動画を載せておきます。この動画を見てると、中華製真空管のプリアンプが安く入手できるようで、これを作りたくなったのが構想の始まりです。Amazonでも扱っていますが、Aliexpressで買えば安く作れるに違いないと思って、購入してみました。

送料込みで、真空管プリアンプが1000円弱、パワーアンプが350円ほどでした。

6J1真空管プリアンプ用 交流12Vトランスと改造用コンデンサーのお話。前回の続き編(変かも 笑)

bemaruneko

中華発送 デジタルアンプTDA7297改 バージョンB 魔改造編? これをやると音が劇的に変化します。

bemaruneko

ざっくり必要なもの

- 6J1真空管プリアンプ:Aliexpress

- TDA7297パワーアンプ:Aliexpress

- DAC:秋月電子

- 電源トランス(6J1用):トランス式ACアダプタを改造

- 主電源(TDA7297用、電源トランス用):アダプタ電源を改造

6J1真空管プリアンプ

6J1という真空管は中国製品のようです。入手性が良いので色々な方がブログを揚げています。これらの拾い読みを繰り返してDIY構想を固めました。

プリアンプの写真を撮り忘れていましたので、Fusion360でのモデリング画像を載せます。

改造箇所

- コンデンサ類を日本製に変更するとともに、電源用は容量アップ。

- そびえ立つ真空管を見たいので、大型化したコンデンサは基板裏面取付。

- ケース組み込み時にボリューム位置が上の方になりすぎるので、基板下方に変更。

- カソードフォロア

利得は1倍以下なのに、高い入力インピーダンスと低い出力インピーダンスが得られ、しかも誰が組んでも低歪みが保証される引用元:私のアンプ設計マニュアル / 基礎・応用編 電圧増幅回路の設計と計算その5 (カソード・フォロワ回路)

らしいです。デメリットはアンプゲインが小さいとのことですが、プリアンプなので問題なしです。そもそも、大音量で音楽を聴くのは疲れます。

引用元から拝借したカソード・フォロワ適用の改造回路図を載せておきます。

コンデンサ変更

組立て手順が写真付きで説明されていたので、このブログを見ながらはんだ付けしました。

電解コンデンサは、このブログに倣って容量もアップしました。

ボリューム取付位置変更

基板の取付穴は貫通穴なのでそのまま裏返しでつけることもできますが、表裏を逆にするとボリューム回転が逆になります。つまり、右に回し切ったところがOffまたは最少ボリュームで、左に回すと大きくなる動きです。

これでは使えないので、端子結線を交互に入れ替えます。そのためボリュームほどの大きさの基板を新しく設け、そこへ正規基板端子から互い違いに配線します。抵抗などの余ったリード線とより線を併用して所望の位置へ固定しています。

下の画像は3Dモデルを逆さまから見た状態です。基板から下側(画像では上)にコンデンサとボリュームが並びます。

カソード・フォロア化

プレート抵抗R15/R20(4.7KΩ)をカソード側に移動して、出力のカップリングコンデンサもカソードに接続する改造です。具体的には次のようになります。

- プレート抵抗のR15を取り外して片端を-電源側に入れる。R15を外した所は短絡する。

- R13とR14の-電源側の足だけを外す。

- R13、R14、R15をまとめて空中配線で半田付けする。R13,R14はR15を介して-電源側に入る。

- カップリングコンの C10/C12は、外して裏付けで真空管の7ピン出力側に半田付けです。

電源スイッチを外づけ

付属していたボリュームはスイッチのON/OFFができるタイプでした。ただ、ここにはAC電源が入ってくるのでノイズが良く乗るとのことです。それで別置きのON/OFFスイッチを設けました。AC100Vをトランスに入れる手前で別置きスイッチに持ってきてON/OFFします。

そのほかのノイズ対策として、真空管のヒータ電源をブリッジ型の全波整流回路に変えたり、出力最終段でRCフィルターを左右chで完全分離する改造もあるようですが、そこまではやめておきます。

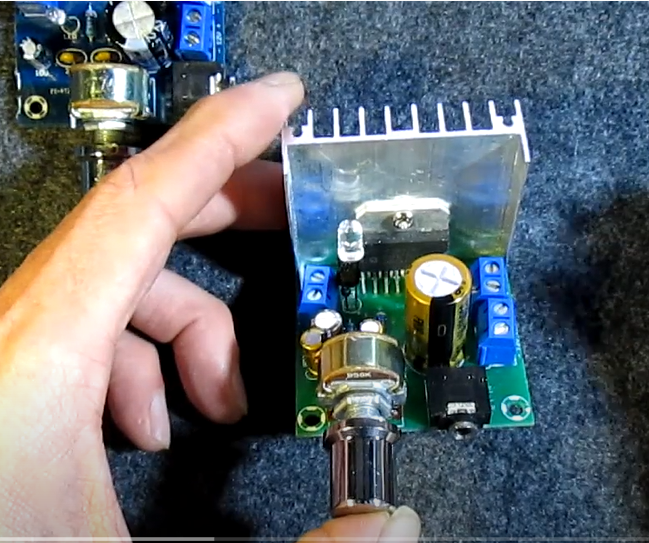

TDA7297パワーアンプ

最初に挙げたYoutube動画で改造方法を紹介されています。コンデンサの変更なのですが、この方の他の動画も見ていると中音重視のようで、自分の求める音の方向と似ていると思いましたので、そっくりまねをさせていただきました。コンデンサの銘柄まで合わせることはできませんでしたので、容量合わせです。

TDA7297の回路はAmazonにありました。

変更したコンデンサ

ネット情報によると多少修正がいるようです修正内容ICのアース引き回しが考慮されていないので改善するには、写真の2つの矢印間(どちらもアース)をジャンパー。引用元:SODIAL TDA7297バージョンBデュアルチャンネルアンプ

入出力

入出力は下の図のようになります。元々基板に半田付けされていたボリュームは取り外してケース側へ移設します。LEDも移設します。

AUXジャックも取り外します。ここへは6J1プリアンプからのRCAケーブルを半田付けします。ここからサブウーファへも信号を分岐しています。

USB DAC

AKI.DAC-U2704 (秋月電子のDACキット) の使い方

秋月のDACキットは、おなじみPCM2704を教科書どおりに使い、ある程度の丁寧さ(BUS PoweredではなくSelf Poweredモード電源としている)と割り切り(S/PDIFの省略)が共存するある意味とても基本的なDACです。細かい作業を要する主要部分はすでに組みあがっており、キットといっても、ごく少数の大型部品をハンダ付けするだけのものです。ちょっと慣れた方ならものの5分で完成です。

回路図

引用元:TI PCM2704と秋月電子のDACキット(AKI.DAC-U2704)

外観

Fusion360でモデリングしてみました。LPFはDACの下に積層しています。

ハーネスはモデリングしていませんが、DAC基板のC5,C6のピンホールから下に向かってハーネスを出しLPFのC1へ入力しています。LPFを通った信号は再びDAC基板に戻ります。それはUSBコネクタ横のLINE-L/Rへの場所です。ここからプリアンプへ行きます。

電源トランス(6J1用電源)

6J1真空管プリアンプの電源には交流のAC12V /0.8A以上が必要です。100V交流をトランスで12Vに変圧する必要があります。これにはトランス式のACアダプターを使いました。DC整流回路を取り除いて、2次側に交流のAC12V電圧を作ります。

このACアダプターは主電源用のスイッチング方式のアダプターと一緒にハードオフで買いました。2つで1200円でした。余談ですが、最近はトランス式のACアダプターは少ないので、ハードオフへ行った時にはジャンク棚を見るようにしています。

さらに余談ですが、ACアダプターの殻割りにはペイントうすめ液が最適です。

ACアダプターの合わせ面にカッターを何度も通して少しずつ削っていく方法とか、合わせ面にガソリンを滲み込ませて接合部を溶かすなどの方法がネットに上がっていますが、手を切るリスクや引火のリスクが大きすぎます。どちらも大変危険です。

写真のペイントうすめ液を使うと比較的安全に簡単に殻割りできます。合わせ面にうすめ液をたらし、力を繰り返し掛けてうすめ液を接合部に滲み込ませてやると、ぱかっと開きます。2,3分で殻割りできます。

主電源(TDA7297用、電源トランス用)

TDA7927の入力仕様はDC 8-18V / 2Aです。また、6J1プリアンプの入力仕様はAC12V /0.8Aです。

用意したスイッチング電源はDC12V /2AとDC5V / 2Aの2電圧が出力できるタイプです。プリアンプとメインアンプを最大入力で使うことはないので、これをTDA7297用と6J1の電源トランス用に使います。DC5Vは今回は使わないので、配線の絶縁処理をしておきます。

TDA7927にはスイッチング電源のDC12V出力を入力します。一方、電源トランスへはスイッチング電源のDC整流回路の手前で100Vを分岐させ、1Aヒューズを介して接続します。手前に映っているコネクタはスイッチング電源とトランスの間に入れています。ここからトランスへ至る間に電源のON/OFFスイッチを介在させています。