分電盤の交換を3年ほど前にDIYで行いました。そのときを振り返ってDIY記録を残しておきます。

分電盤内の機器の耐用年数について、専門業者のHPではこのように出ています。

引用元:分電盤の寿命・耐用年数は?劣化の注意点や交換の目安も紹介します!

私は電気工事士の資格を持っているので、これまでも家内の配線やブレーカをメンテナンスしながら分電盤をレベルアップさせてきました。ただ、耐用年数を超えているブレーカは中にはあると思います。また、40Aのサービスブレーカーがついていますが、スマートメーターへ変更しているのでサービスブレーカーは実際には使っていないと思います。(後日得た情報によると、サービスブレーカがついているとそれを活かし、スマートメータでの制限を設けていないようです。)

そういうわけで、新しくなると気持ちが良いし安全性も高まるので、DIYでの交換を決意しました。個人でいじることが許可されているか不安だったのですが、調べてみると資格があるなら電力会社へ申請すればできることが分かりました。

|

| 交換前の分電盤 |

交換工事のステップ

我が家は中部電力管内です。電気の購入先は某新電力会社へ変更済みです。そのときにスマートメータに変更しています。契約電流は40Aです。契約電流はスマートメータで管理されているので、サービスブレーカは本来なら不要なのですが、そのままにされています。分電盤を交換するときには不要なサービスブレーカの撤去も行います。

こういった工事の担当窓口は電気を売っている某新電力会社ではないようです。中電との棲み分けはよくわかりません。

進め方について市内の中部電力へ相談に行きました。今はWeb申請ですが、私が工事した時は紙申請でした。「第2種電気工事士の資格を持っているけど工事店業者ではない。自分の家の分電盤の交換をやりたい。工事するときにはスマートメータで電力供給を切ってほしい。」などの話をしたところ、申請書を出すように言われました。申請書提出時には、中電の担当者がその場で内容を確認してくれたので、はじめての書類でしたが無事申請することができました。

自分なりに理解した工事ステップは次になります。

- 中部電力へ分電盤交換の申請を行う。

- 申請が受理され、後日、工事日の連絡がある。(申請から工事日連絡まで約1月)※工事とはサービスブレーカ撤去の工事

- 分電盤交換工事を行う。(工事に合わせて電力を一時止める)

- 後日、中部電力による絶縁検査がある。

- 中電の所有のサービスブレーカを撤去してください。

- 工事に合わせて電力を一時止めてください。

- 工事の完了検査をしてください。

申請書

『電気使用申込書』を提出しました。記入例に沿ってとにかく埋めてみて、提出時に中電の担当に見てもらいました。分電盤の回線内容とか家への電線の引込とか、電気工事業者が書く書類なのでDIY者にはわかりずらいところがあります。自分が電気工事業者になったつもりで書きました。

サービスブレーカ撤去工事

写真の40Aの記載があるブレーカーがサービスブレーカです。撤去工事の前に電力の給電を止めるのだと思っていたら、活線のままで工事されました。ブレーカの撤去後は、それぞれの線にビニールテープを巻いて工事完了です。

引用元:【DIY電気工事】自分でやる命がけの分電盤交換。(活線作業)

適切な写真の手持ちがなかったので借用させていただきました

パナソニック分電盤

- Panasonic BQR84182 W420×D120×H320mm

- 形状:露出・半埋込両用形

- 回路数:18

- 盤定格(A):100

- 主幹容量(A):40

- 回路スペース:2

- アース端子実装数:12

取付状態の計画

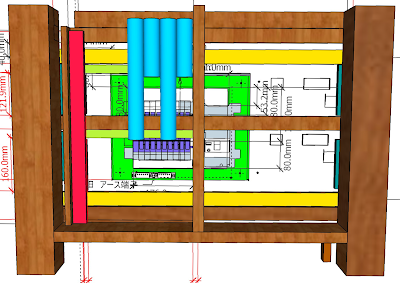

SketchUpで計画します。今までの分電盤を取り付けていた壁板は取り払い、新しい壁板を貼ります。壁紙の張り替えも行います。VVFケーブルを通す四角窓は事前に開けておきます。上部真ん中の小さい穴は幹線用、右側上下に開けた穴はL1用回路とL2用回路に振り分けます。

交換作業

サービスブレーカを撤去した時に幹線は絶縁テープを巻いてくれたので、このまま交換工事を進めることもできますが、何かの拍子に誤って感電もありえます。精神的にも電気が来ていない安心感のもとで作業を行った方が良いです。中電に連絡をして電気を止めてもらいました。スマートメータはこういうときに便利です。

以後、旧分電盤を撤去し、壁板を手ノコで切断しました。実際は事前に丸ノコでほとんど切っておきましたので、手ノコを使ったのはわずかです。

下地づくり

図は分電盤を裏の下方向から見た3Dモデルです。赤、黄、濃い緑の桟を入れVVFケーブル分類用のパイプを固定したり、取付の壁板の固定をしています。新しい分電盤が取り付けば済むだけなのですが、趣味でのDIYなので、こういうところにこだわりが入っています。

新しい分電盤は新しい壁板に新しい壁紙を貼ってから取り付けました。

幹線(8sq)圧着

圧着ペンチの種類と使い方! 電気工事士の必需品 | 便利工具

電気工事士の七つ道具の一つで、とても重要な工具です。電線と電線の接続には、圧着ペンチが必要ですよ。

主幹ブレーカへ幹線を接続

中性線(白色)の絶縁ビニールテープをほどいて、最初にねじ止めします。この作業手順の上では活線ではありませんが、こういうところ(結線の順番)をおろそかにしないように気をつけます。続いて赤と黒です。

写真を撮ったのは通常に使っているときだったので、ブレーカがONになっていますが、本来ならOFFです。

赤黒幹線には電力(電流)を測定するため2種類(白と青)のCTセンサーをクランプしています。

L1,L2の各回路を接続

SH型・SHE型分岐ブレーカの速結端子への電線接続について、教えてください。

●電線の被覆は、本体のストリップゲージに電線を合わせ、15mmむいてください。 ●電線を差し込む時は、電線挿入口から入れ、オレンジ色の接続完了表示が出るまで、差し込んでください。 ●電線を抜く場合は、解錠レバーを電線側に押しながら電線を引いてください。

上段がL1になります。右端の分岐ブレーカがかみなり安心番で緑のコードはアースへつなぎます。

全ての電線コードの結線ができました。色々な家電のアース線は集約して最下段のアース端子につないでいます。

以上で分電盤の交換ができましたので、中電に連絡して電気の給電を依頼しました。

ブレーカONで通電

連絡後しばらくしてからブレーカをONにしていきます。まず、主幹ブレーカ、18回路の分岐ブレーカを全てOFFにしておきます。次に緊張の瞬間です。

主幹ブレーカをONにします。分岐ブレーカを1回路づつONにしていきます。何か回路に問題があるときは分岐ブレーカがONになりません。幸い、使用している14回路すべての分岐ブレーカをノートラブルでONにすることができました。

自分で測ってみました

漏電してたりしたら怖いですから、最後に安心のために絶縁抵抗を測定しました。100V印加で、ひとつの回路を除き無限大Ωの測定結果でした。無限大にならなかったのは脱衣所と風呂場の回路で10MΩでした。これをさらに絞り込んでいくと洗濯機が10MΩでした。漏電の合格基準は0.1MΩ以上なので、この値は全く問題はありません。

中部電気保安協会

機材や道具

使用した道具などをまとめておきます。